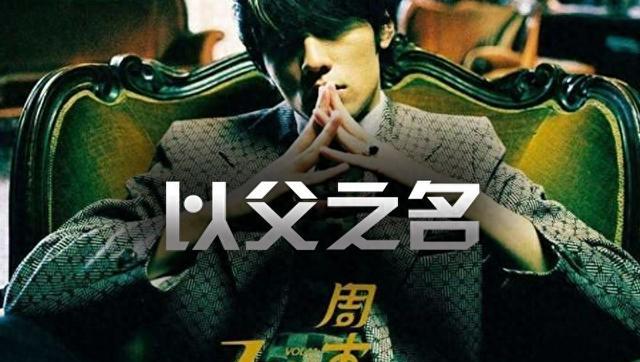

周杰伦《以父之名》封神原因解析:华语乐坛巅峰之作

周杰伦的《以父之名》被誉为“封神之作”,其地位在华语乐坛中几乎无可撼动。以下从音乐性、创新性、文化影响力、歌词与主题、传播度及历史意义等多个维度详细分析其封神原因:

一、音乐性与创作突破

- 复杂曲式与跨界融合

《以父之名》打破了传统流行音乐的框架,前奏长达1分30秒,以弦乐群奏、歌剧式女高音、宗教祷告念白等元素构建出电影配乐般的史诗感。曲式结构上,全曲以一条简单的动机贯穿始终,通过复调织体与古典旋律的叠加,营造出层次分明的听觉体验。间奏部分融入意大利歌剧元素,与说唱段落形成强烈反差,却毫无违和感。

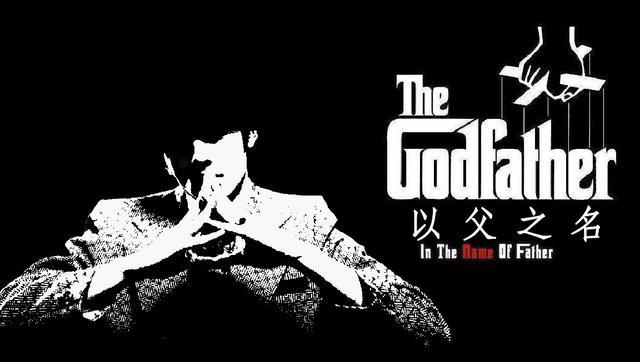

2.暗黑风格与实验性尝试

歌曲首次将“暗黑哥特风”引入华语流行乐,以犯罪、宗教、复仇为主题,MV更以黑帮电影《教父》为灵感,讲述了一个充满哲学思辨的复仇故事。这种主题在当时华语乐坛极为罕见,开创了“暗黑三部曲”的先河。

二、文化影响力与历史意义

- “周杰伦日”的诞生

2003年7月16日,《以父之名》在全亚洲50家电台同步首播,全球超过8亿人同时收听,这一盛况直接促成“周杰伦日”的设立。即便在互联网尚未普及的年代,其传播广度仍堪称现象级。

2.对华语乐坛的深远影响

歌曲不仅成为后续音乐人模仿的标杆(如暗黑风、长前奏设计),还推动了华语流行乐在编曲、主题上的多元化探索。高晓松曾评价:“周杰伦的快歌完全学不了,靠的是天才般的创作力”,而《以父之名》正是这种天才的集中体现。

三、歌词与主题的深刻性

- 宗教隐喻与哲学思辨

歌词以“以父之名”为切入点,探讨罪与救赎、暴力与忏悔的主题。如“仁慈的父,我已坠入看不见罪的国度”等句,将个人命运与宗教意象结合,赋予歌曲深刻的哲学内核。

2.叙事性与电影化表达

黄俊郎填写的歌词如同一部微型电影,MV更以意大利黑帮为背景,完整呈现了主人公的复仇与自我救赎。这种“音乐电影化”的手法,提升了流行音乐的艺术高度。

四、创新性与技术成就

- 编曲的先锋性

洪敬尧的编曲将古典弦乐、电子音效、说唱节奏完美融合,尤其是前奏的弦乐与枪声、祷告声的穿插,营造出强烈的戏剧张力。这种复杂编曲在当时的华语乐坛极为罕见。 - 演唱技巧的突破

周杰伦在歌曲中采用“模糊咬字”与情感爆发并重的唱法,既保留了个人风格,又贴合歌曲的暗黑氛围。副歌部分的旋律线条与说唱段落的节奏控制,展现了极高的演唱难度。

五、持久生命力与大众认可

- 榜单与口碑的长期统治

即便发行已超过20年,《以父之名》仍在各大音乐平台的热门榜单上占据高位。网友评价其“前奏磅礴到无需歌词即可封神”,甚至认为“至今无人能超越”。 - 行业与听众的双重认可

该曲曾获第4届百事音乐风云榜“最佳编曲奖”,并被多位乐评人誉为“华语流行乐的天花板”。周杰伦本人亦坦言:“可能无法再创作出第二首这样的作品”。

总结

《以父之名》的封神并非偶然,其背后是周杰伦对音乐边界的极致探索、黄俊郎与洪敬尧的艺术加持,以及时代需求的精准契合。它不仅是周杰伦个人创作生涯的巅峰,更标志着华语流行乐从“情爱主题”向“艺术表达”的跃迁。正如乐迷所言:“这首歌像一座孤峰,后人只能仰望,却难以攀登”。